理念

患者のよりよい診療に役立つ画像情報を提供するため、専門職としての技術と知識向上に努め、各診療科との連携を図り、患者さんに安心して検査を受けていただくよう、思いやりをもって接します。

概要

放射線技術課は、各診療科で必要となる医療画像を提供するところです。

当課では、レントゲン撮影、CT、MRI、透視下による消化管検査(胃、大腸など)、骨密度、マンモグラフィ、血管造影検査などの検査をお受けいただけます。

スタッフ

| 診療放射線技師 | 13名(男性8名・女性5名) |

|---|---|

| 事務員 | 1名 |

(2025年4月1日現在)

診療放射線技師とは

診療放射線技師とは「厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射をすることを業とする者」(診療放射線技師法)をいいます。放射線および医療画像に携わる専門職です。

検査について

撮影や検査には予約が必要?

レントゲン撮影、骨密度検査、マンモグラフィは、医師の指示があれば、診療当日に撮影が可能です。

CT、MRI、透視下による消化管検査(胃・大腸など)、血管造影検査などは原則として予約制となります。(緊急の場合は必要に応じて対応いたします。)

マンモグラフィは誰が撮影するの?

当院では5名の女性技師が携わっていますので、安心してお受けください。

どんな医療機器があるの?

一般的なレントゲン撮影装置、透視検査装置に加え、CT、MRI、血管撮影装置、マングラフィ、骨密度撮影装置があります。

特殊医療機器について

X線CT(コンピュータ断層撮影装置)

シーメンス社(SOMATOM X.cite・2024年導入・128列MDCT)、キャノン社製(Aquilion・2017年導入・80列MDCT)の2台が稼働しています。

3D・MIP・MPR処理などはもちろんのこと、ワークステーション(VINCENT・富士フィルム社製)の導入により肝体積計算処理、脳血3D処理などの手術前の評価に必要な画像情報を提供することが可能です。

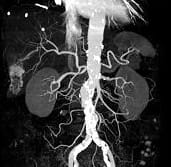

CT MPR像(肝血管腫)

MIP(肝血管腫)

CT MPR像(腸閉塞)

3D-CTA(頚部)

MDCTとは?

体軸方向に検出器を多数、並列に配置し、同時に複数スライスを検査できます。そのため短時間で検査ができ、長く息を止められない方でもきれいな画像を得ることができます。

MIPとは?

Maximum Intensity Projectionの略で、最大値投影処理と呼ばれています。

奥行きのあるような画像表示で血管を強調したい時などに用いられます。

MPRとは?

Multi Planer Reconstractionの略で、多断面再構成法と呼ばれています。

例えば、横断面で撮影した複数枚のスライス画像から、横断面以外の任意の方向から見た場合の断面のスライス画像を再構成するなどのことができます。

3D-CTAとは?

3D-CTA(3D-CT Angiography)とは、造影剤を使用し、血管を3次元の立体画像として描出することができます。

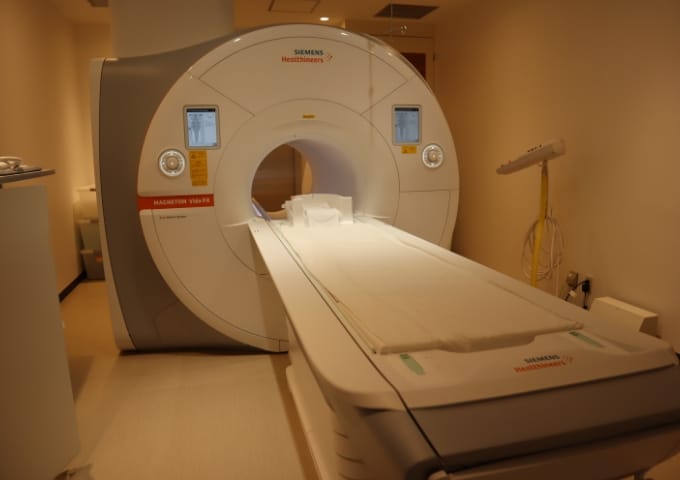

MRI(核磁気共鳴診断装置)

X線などの電離放射線を使用しないため、放射線被曝がありません。

当院では、シーメンス社製1.5T(T=テスラ)のMRI装置に加え、2024年にシーメンス社製3.0TのMRI装置を導入しました。最新の技術を用いることで様々な画像情報を得ることができます。

乳房(乳癌)

MRCP(総胆管結石)

腰椎(椎間板ヘルニア)

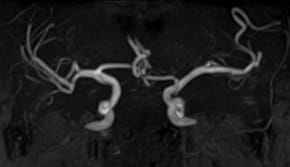

頭部MRA

MRCPとは?

Magnetic Resonance Cholangio Pancreatography の略で、MR胆管膵管造影と呼ばれています。造影剤やカテーテルを使用することなく、胆嚢、胆管、膵管を描出する方法です。

非侵襲的であるため、体にかかる負担も比較的少なくてすみます。

MRAとは?

Magnetic Resonance Angiography の略で、MR血管撮影と呼ばれています。

脳動脈瘤、動脈閉塞・狭窄の検査に用いられています。

CTとMRIの違いは?

どちらも体の断層画像を撮影するものですが、CTはX線を使用し、MRIは磁場を使用している点が最も大きな違いです。

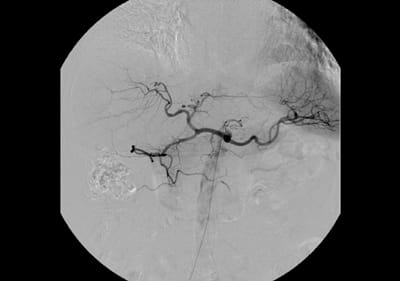

アンギオグラフィー(血管造影撮影装置)

キャノン社製のダブルCアーム型血管造影装置(2017年導入)が稼働しています。 本機は、CT様画像(CTライク像)の取得が可能なタイプで、血管造影装置1台でDSAとCTライク像を撮影することができます。 血管造影室からCT室への移動が不要となり、スムーズな検査ができます。

撮影の方法は?

カテーテルという細い管を使用して血管内に造影剤を注入し、その流れを撮影します。右の画像はDSAという手法で撮影したものです。

DSAとはDigital Subtraction Angiographyの略で、造影剤注入前と造影剤注入後の画像にデジタル処理を施し、血管だけをわかりやすく描出したものです。

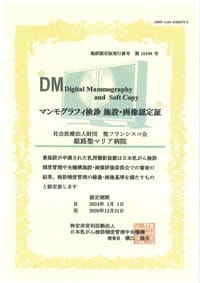

マンモグラフィー(X線乳房専用撮影装置)

2021年8月よりシーメンス社製「Revelation」を導入し、従来、平面的(2D)に画像化していた乳房を、3Dマンモグラフィ(トモシンセス)により、立体的(3D)に画像化することが可能となりました。

これにより、日本人女性に多い高濃度乳房や乳腺に隠れた小さな乳癌など、従来のマンモグラフィでは検出困難であった病変を描出しやすくなりました。

当院は「日本乳がん検診精度管理中央機構」のマンモグラフィ検診施設画像認定を取得しています。またマンモグラフィは女性技師が撮影しています。

| 認定資格 検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 |

3名 |

|---|

結石破砕装置

エダップテクノメド社製の結石破砕装置を導入しています。

体外で発生させた衝撃波を腎臓や尿管の結石に集束させて、結石を砂状に破砕します。

砂状になった結石は、尿の流れとともに自然に排出されます。