理念

~Speedy and Accurately~

患者さんに寄り添う検査を!臨床から信頼を!

業務内容

医師の指示の下、血液検査・尿検査・微生物検査などの検体検査や、心電図・超音波検査・耳鼻科検査などの生理検査、細胞診、病理組織検査などの病理検査を行っています。

24時間体制で緊急検査にも対応しています。

スタッフ

| 臨床検査技師 | 24名 |

|---|

(2025年4月1日現在)

- 取得資格・認定資格

-

日本細胞学会細胞検査士 5名 日本輸血学会認定輸血検査技師 3名 超音波検査士(循環器領域) 1名 超音波検査士(消化器領域) 1名 緊急臨床検査士 1名 認定病理検査技師 1名 日本糖尿病療養指導士 1名 日本睡眠学会認定検査技師 1名 2級検査技師(血液) 2名 2級検査技師(臨床化学) 1名 2級検査技師(微生物) 2名 2級検査技師(循環器生理学) 1名 心電図検定2級 1名

受付・検査一覧

- 受付(採尿・採血)

-

当日の採血・採尿・生理検査の受付をします。

自動ラベル発行機

採血受付終了後、自動ラベル発行機で採血管を発行します。

採血

名前を確認後採血します。

至急検査の場合は、30分以内に検査結果が出るように努力しています。

パーティションで区切ることで、プライバシーに配慮しています。

- 一般検査

-

一般検査では、尿検査・便潜血検査・精液検査・妊娠反応検査などを検査しています。

尿検査

尿は、腎臓で血液中から取り除かれた老廃物や過剰な物質、そして水分が体外へ排出されたものです。

尿定性・沈査検査をすることで、腎臓・尿路系の病態を把握できます。便潜血検査

便から肉眼では見分けられないような極微量な血液を見つける検査です。

大腸癌スクリーニング検査として使われます。精液検査

不妊の際の男性側の要因、男性の泌尿器疾患で炎症症状等の確認のために行う検査です。

肺炎球菌、レジオネラ、APT試験、妊娠反応、虫卵検査、好酸球検査(鼻汁・便・耳汁)

- 血液・輸血検査

-

血液検査

血液検査では血液中の細胞成分である赤血球数(RBC)・白血球数(WBC)・血小板数(PLT)ヘモグロビン濃度(HGB)等を自動血球計数装置で測定しています。この検査は貧血、感染症、出血等がある場合や、血液疾患の診断や経過観察に用いられています。

白血球細胞を顕微鏡で観察し、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球等に分類することで、ウイルス感染や白血病等を見つけることができます。血液疾患が疑われる場合には、さらに詳しい骨髄の検査を行っています。

血液の固まる時間を測定する凝固機能検査も行っています。出血症状がある場合や、術前、抗凝固薬(ワーファリン等)療法のモニタリングに有用な検査です。

輸血検査

輸血療法は、血液中の赤血球などの細胞成分や凝固因子などの蛋白質成分が量的に減少又は機能的に低下したときに、その成分を補充することにより臨床症状の改善を図ることを目的に行います。

特に輸血関連検査は、検査の適否が患者さんの生命に直結するという側面から、予期せぬ反応・トラブルが生じた際にも迅速かつ適切な対応が行えるよう、認定輸血検査技師を含むスタッフが担当しています。

<院内実施 輸血関連検査項目>

- 血液型検査(ABO式・RH式)

- 不規則抗体検査

- 交差適合試験 等

検査は主に、全自動輸血検査装置(IH-500)を用いて、カラム凝集法で実施しています。必要に応じて、用手法を実施します。

安心・安全で適切な輸血医療を提供するために、輸血管理システムを導入し、患者さんに関する情報を一元管理しています。輸血用の血液製剤については、血液センターからの血液製剤はもちろんのこと、自己血輸血に伴う自己血の保管・管理も行っています。

検査課では、輸血に関する副作用情報を収集し、安全で有効な血液製剤を供給できるよう努力しています。

- 生化学検査

-

生化学検査は採血した血液や尿などのさまざまな成分を分析し、からだに異常がないか、どの部分の疾患なのか、炎症があるのか、栄養状態はどうか、などを推測する検査です。

- 免疫・血清検査

-

感染症

体内にウイルスなどの病原体が侵入すると、体はその病原体を排除するために抗体を産生します。

抗体とはその特定の病原体のみに反応し、病原体から身を守るために作られる蛋白質であり、その抗体または病原体そのもの(抗原といいます)を検出することで感染症の有無を調べます。腫瘍マーカー

癌には多くの種類があり、中には腫瘍マーカーと呼ばれる、その癌に特徴的な物質を産生するものがあります。

その腫瘍マーカーを測定し、診断の参考にします。甲状腺機能

甲状腺が産生するホルモン、または甲状腺を刺激するホルモンを測定することで甲状腺の機能を調べます。

- 生理検査

-

心電図・超音波など患者さんの身体を直接調べる検査を一般に生理検査(生理機能検査)と言います。

心電図検査

安静時心電図検査

不整脈の有無や虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)の有無、心肥大や心臓病がないか調べます。

検査時間:約5分運動負荷心電図検査

運動をして心臓に負荷をかけることで、主に狭心症発作をひき起こさないか調べます。

検査時間:約15分ホルター心電図検査

不整脈や狭心症がいつおこるか判らない方や、短時間の心電図検査では異常が発見出来ない場合に24時間連続して波形を記録します。

ABI/PWV(手足の血圧比と脈波伝播速度)

足首と上腕の血圧比を測ることで、血管のつまり具合がわかり心臓から出された血液による拍動が、血管を通して両手足に伝わるまでの速度を測ることで、血管の硬さを調べます。

動脈硬化の診断時に検査が行われます。

検査時間:約10~15分

肺機能検査

2つの検査から肺の大きさや気管支に障害がないか調べます。気管支喘息や肺気腫など呼吸器の病気がある患者さんや手術前にも検査が行われます。

検査時間:約10~15分

その他の肺機能検査

-

肺機能5種検査(VC、FVC、CV、FRC、DLco)

- 気導可逆検査

- NO検査

CPX検査[心肺運動負荷試験](予約制)

CPX検査は体力測定をすることにより、今現在どの程度の運動療法が安全かつ有効化を調べる検査です。

耳鼻科検査

聴力検査

色々な音の高さを聴いてもらい、どの音の高さで聴力に障害がでているか、外耳、内耳に障害がないか、聴力に左右差がないかなどを調べます。

検査時間:約10~15分

チンパノメトリー

鼓膜に障害がないか調べます。

検査時間:約5分

AABR(新生児のための聴力検査)(予約制)

新生児の聴力障害の早期発見をするための検査です。

検査時間:約10~20分鼻腔通気度検査

鼻腔の通気抵抗を調べ、鼻のつまりや通りやすさを調べます。

検査時間:約5分嗅覚検査(予約制)

嗅覚に障害がないか調べます。

検査時間:約30~40分味覚検査(予約制)

何種類かの味のする専用のろ紙を舌の上においたりして何の味がするかを答え味覚に障害がないか調べます。顔面麻痺がおこった場合にも検査する場合があります。

眼振検査(予約制)

めまいの症状がひどい患者さんに、内耳機能や半規管に障害がないかなどを詳しく調べます。

検査時間:約40~60分

ABR(聴覚脳幹誘発反応)(予約制)

主に難聴の程度を調べます。聴神経腫瘍、意識障害、多発性硬化症等の診断にも用います。

検査時間:約60~90分VOR検査

頭部に回転刺激を与え、反射によって生ずる不随意な眼球運動を測定することで前庭三半規管の機能を評価します。

脳波検査(予約制)

脳で発生されている微弱な電気活動を波形にして記録します。

てんかん・けいれん・意識消失発作・意識障害など脳の病気が疑われる時の診断に用います。

検査時間:約60分- 乳幼児の場合は眠っていないと検査できないため、あらかじめ睡眠導入剤を処方しています。検査前日からあまり睡眠を十分にはとらないようにさせてもらいます。

誘発筋電図検査(予約制)

電気刺激が手や足に伝わる速度を測定します。

手や足の感覚が鈍くなったり、手先にしびれ、痛みを感じる場合に検査を行います。両手根管症候群、肘部根管症候群、顔面マヒ等の診断に用います。

検査時間:約30~60分(検査する部位や内容によって変わります)

-

- 超音波検査

-

心臓超音波検査

心臓超音波検査は、超音波を利用して、心臓の大きさ・形・動きを見る検査です。

心室や心房の大きさや壁の厚さ、壁の動き、弁の形態や動きなどがわかります。カラードップラー法を行なうと、心臓の中の血液の流れを映し出すことができ、弁の異常や壁に穴があいているかどうかなどの異常を発見できます。またPW法、CW法などの特殊な方法によって心臓の圧を推定することもできます。

超音波検査は、放射線による被曝の心配がありませんので、妊婦や乳幼児でも安心して受けることができます。この様な病気がわかります

心筋梗塞・狭心症・弁膜症・心筋症・大動脈解離・先天性心疾患・高血圧性心疾患など

乳腺超音波検査

当院は乳房・甲状腺外来を行っていますので、外来に来て頂き、診察と一緒に超音波検査が出来ます。

乳ガンの診断に用います。腹部超音波検査

超音波で主に胆嚢、膵臓、腎臓、肝臓といった腹部の検査です。

シャント超音波検査

人工透析を行う際に、短時間で大量の血液を浄化するため血流量の豊富な血管を確保することが必要です。

そのため腕の静脈と動脈をバイパスするようにつなげたシャントを超音波にて観察します。

もともと存在する血管を作為的につなげるため、血管の炎症や閉塞などの副作用を併発することもありますので、未然に発見する1つの手段として超音波にて経過的に観察しています。頸動脈超音波検査

特に生活習慣病などに罹ると様々な合併症が起こりますが、そのひとつとして全身の血管に動脈硬化を生じます。細い血管は緩やかに進行し突然発症ということはありませんが、大きな血管は初期は緩やかであってもある時期になって突然にしかも急激に発症し、時に致命的なこともあります。

このため無症状の段階で血管障害の進み具合を的確に評価することが大切です。

その評価を脳へ血液を送る大きな血管(頸動脈)を超音波にて観察することが有用です。

- 病理検査

-

病理室では、組織検査・細胞診検査・病理解剖を行っています。

組織検査

手術や生検で採取された組織から標本作製をし、病理医によって鏡顕・診断が行われます。病理医が切り出しを行い、その後は臨床検査技師が、ブロック作製の後、3~4μmの厚さに薄切し、標本を作製します。通常はHE(ヘマトキシリン・エオジン)染色を行いますが、症例によっては特殊染色や免疫染色を行い、より正確な診断を提供していきます。また、病理組織を用いるコンパニオン診断も行っています。

術中迅速検査

手術中に提出された材料から、クリオスタット(凍結標本を作製する専用のミクロトーム)を使って凍結標本を作製し、腫瘍の良悪、切除断端での腫瘍の有無、リンパ節への転移の有無等の迅速な診断を行います。病理医が報告した結果で、術中の手術方針が決定されます。

細胞診検査

当院では婦人科、呼吸器、泌尿器、消化器、体腔液、乳腺、甲状腺等の細胞診検査を行っています。通常はパパニコロウ染色を行いますが、場合によってはPAS染色、ギムザ染色も行います。細胞検査士がスクリーニングをし、悪性の疑われた標本は、細胞診指導医が鏡顕をし、診断を行います。

病理解剖

病死された患者さんのご遺体について、ご遺族の承諾を得て、主・副病変、合併症、直接死因などの確定、臨床診断の評価、臨床症状・経過・検査成績などと各臓器の形態学的所見との関連、治療効果の判定、臨床上の疑問点の解明など、その疾患の本態を明らかにするために行います。

また、臨床研修による必須項目の1つであるCPCを行い、医師の育成の役割を担っています。病理室の検査機器

病理室では様々な機器を用いた業務を行っています。以下に一部の機器を紹介します。

カセットプリンター

包埋カセットに標本番号を印刷します。

スライドプリンター

組織標本のスライドに標本番号を印刷します。

自動染色機

HE染色とパパニコロウ染色を行います。

自動封入機

標本の封入を自動で行います。

ディスカッション顕微鏡

標本を複数名で見ることが出来ます。顕微鏡にカメラが付いているので撮影する事も可能です。

病理支援システム

全ての検体の画像、診断をシステムで管理しています。

クリオスタット

術中迅検査用の凍結標本を作製します。

- 微生物検査

-

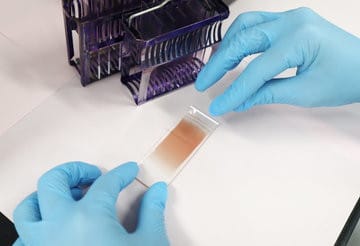

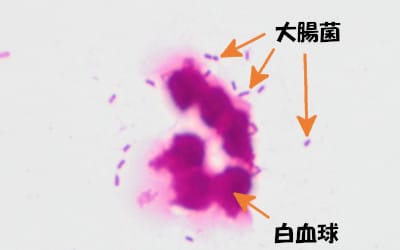

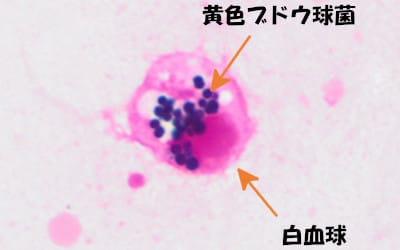

鏡検

喀痰や尿、膿などの臨床材料をスライドガラスに塗抹し、グラム染色を行います。

染色後は、顕微鏡で観察し、病原微生物の推定を行います。

(尿のグラム染色)

(膿のグラム染色;写真a)

培養

臨床材料を培地に塗り、1日培養して微生物を増殖させます。翌日、増殖した微生物の集落(コロニー)とグラム染色で推定した微生物が一致しているかを確認し、微生物ごとに薬剤感受性検査を行います。

(臨床材料を培地に塗布している様子)

(写真aの膿を培養したもの)

同定・薬剤感受性検査

病原微生物に対して、菌の形態と生化学的性状から菌名を同定します。

また、同時にどの抗菌薬に感受性であるのか、専用のパネルを用いて調べます。

これにより効果のある抗菌薬が分かり、治療の一助となります。

(薬剤感受性検査及び同定を行う機器)

(薬剤感受性パネル)

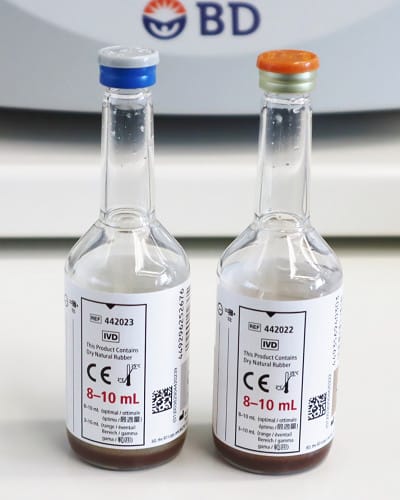

血液培養

血液は、通常無菌状態なのですが、血液中に菌が侵入することがあります(菌血症)。

菌血症が疑われれば、患者さんから血液を採取し、専用のボトルと機器を用いて培養します。

培養が陽性になれば、鏡検・培養・薬剤感受性検査を行います。

(血培ボトル)

(血液培養装置)

遺伝子検査

SARS-CoV-2

当院では、SARS-CoV-2に対してPCR・LAMP法等を行っています。PCR・LAMP法等は、患者さんの緊急性に応じて使い分けています。どちらの検査も約1時間で結果が分かります。

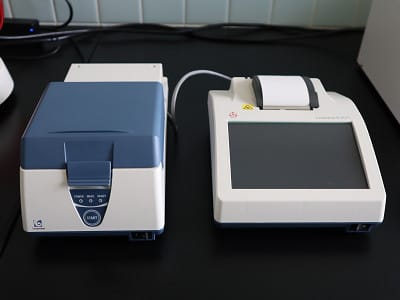

(PCR装置等)

(LAMP装置)

結核菌

結核菌に対して、LAMP法を行っています。約1時間で結核菌の検出が可能です。

(結核LAMP装置)

診療実績

2022年度学会発表

- 2022年7月

「肝炎院内紹介向上のための当院の取り組み」 - 2022年7月

「肝炎紹介率向上のための当院の取り組み」 - 2022年10月

「虫垂切除長期経過後に診断された低異形虫垂粘液性腫瘍の1例」 -

2022年10月

「爪楊枝による胃壁穿通の1例」 -

2022年12月

「腎細胞癌の縦隔・肺門リンパ節転移診断にEBUS-TBNAにおける迅速細胞診(ROSE)が有用であった1例」

2023年度学会発表

- 2023年4、10月

「デンパーシャント術後開通評価にSuperb Micro-vascular Imagingが有用であった1例」 - 2023年7月

「診断に苦慮した緩徐進行性肝内胆管癌の1例」 - 2023年7、8月

「肝炎紹介率向上のための当院の取り組み」 - 2023年7月、2024年2月

「関節液の増菌培養からCampylobacter fetusを検出した1症例」 - 2023年10月

「腹部超音波で特異な所見を呈した小腸結石の2例」 - 2023年10月

「診断に苦慮した緩徐進行性肝内胆管癌の1例」