理念

医療現場におけるME機器やシステムの信頼性・安全性・経済性の確保と向上を図る

スタッフ

| 臨床工学技士 | 12 名(男性7名・女性5名) |

|---|

(2025年4月1日現在)

認定資格等

| 臨床検査技師 | 3 名 |

|---|---|

| 3学会合同呼吸療法認定士 | 3 名 |

| 透析技術認定士 | 1 名 |

| 第2種滅菌技士 | 1 名 |

| 周術期管理チーム認定 | 1 名 |

| ICLS認定インストラクター | 2 名 |

| 認定ホスピタルエンジニア | 1 名 |

| MDIC | 1 名 |

| 日本睡眠学会専門検査技師 | 1 名 |

| CPAP療法士 | 1 名 |

| 第2種ME技術実力検定試験合格 | 10 名 |

| 臨床実習指導者講習会修了 | 1 名 |

業務内容

保守管理業務

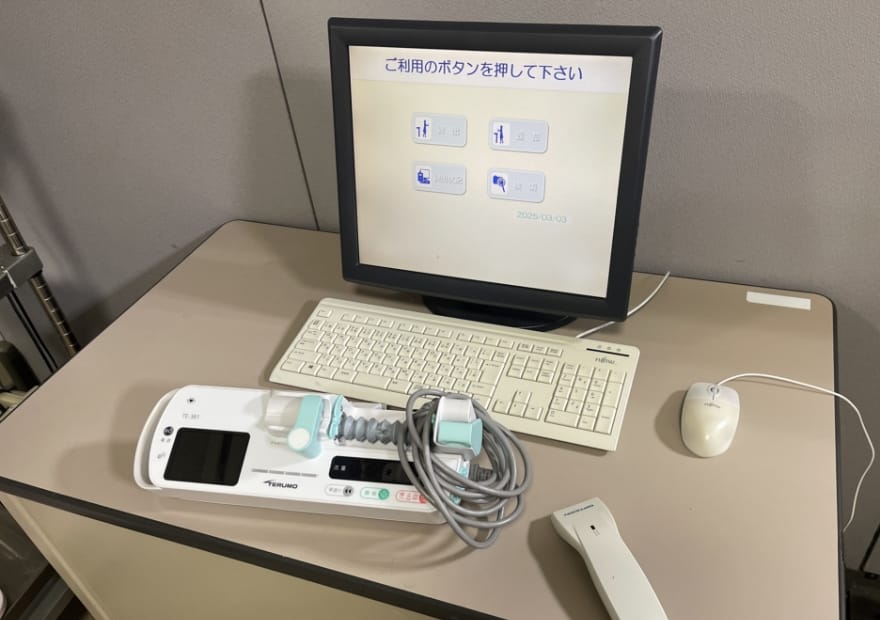

医療機器の中央管理

当院では医療機器を臨床工学室で集中管理することで、使いたい部署が安全に整備された機器をいつでも使用していただけるようにしています。

中央管理機器は輸液ポンプ、シリンジポンプ、経腸栄養ポンプ、低圧持続吸引器、ベッドサイドモニター、人工呼吸器、酸素ボンベなど11項目、約360台の機器の貸し出しを行っています。

機器の貸出・返却だけでなく院内で使用されている医療機器の修理依頼においても当課で全て対応しています。

【中央管理機器】

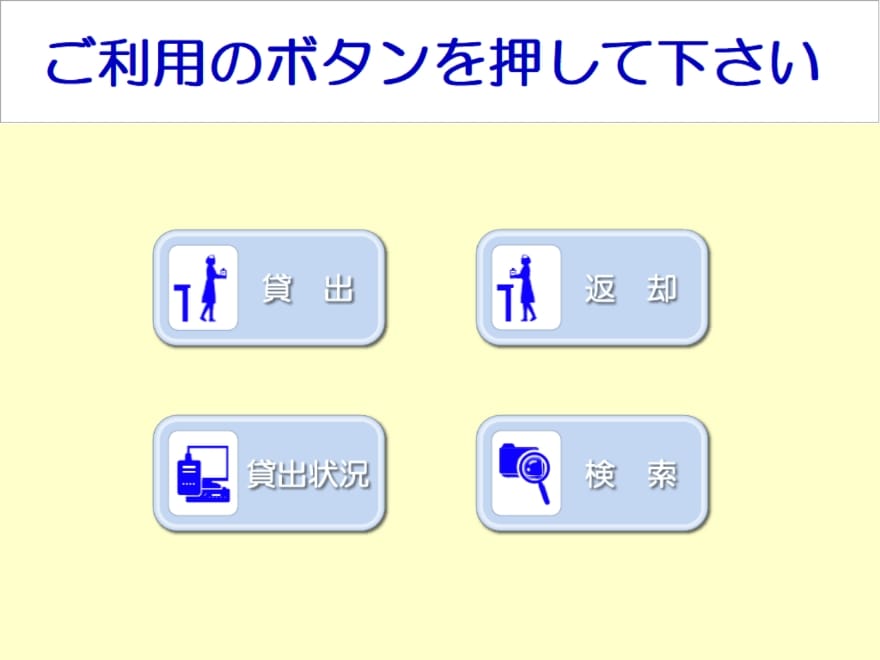

【システムによる貸出返却】

データベースソフト「Me-TOMASS」

機器の管理には専用のデータベースソフト「Me-TOMASS」を用いて、貸出・返却の履歴や修理故障対応、定期点検の記録、機器操作マニュアルや添付文書など記録の管理と必要な情報は院内LANを用いて院内どこからでもすぐに閲覧できるようにし情報の共有化を図っています。

【Me-TOMASSメイン画面】

【貸出返却画面】

定期点検

定期点検には専用の点検用具を用いて客観的な評価ができるようにしています。

【ポンプチェッカー】

【ケーブルチェッカー・フォースゲージ】

医療機器のトラブル対応

実際の医療現場では多様多種な医療機器が使用されています。そういった環境の中で「何かこの機械おかしいな?」と思っても、どこにも相談できずそのまま放置し続けると大きな事故につながる恐れがあります。当院では「使用中に機器の動作に不安を感じる」「異常かもしれない」と思われた場合は当課に連絡が入る体制となっており随時対応を行っています。

当課では他部門との連携を重視し、気軽に専門家に話ができる関係を築くことが機器による事故を回避する第一歩であると考えています。

医療機器のマネージメント

当課では医療機器の購入から廃棄までの全てのサイクルに関わっています。具体的には試用評価(デモ)、購入申請、導入時の使用説明会などの実施、定期点検、故障修理、廃棄が対象となります。医療機器の操作性、安全性、経済性、機能性の4点から評価し、適正であるかを判定しています。また医療機器の導入や選定に関するアドバイスも随時行います。

医療ガスの安全管理

医療ガス安全管理委員会のメンバーとして、医療法に則った院内の医療ガスアウトレット点検を行い予防的保守に努めています。

度量衡の定期点検

計量法に基づき取引・証明用に使用する特定計量器(薬剤調剤用はかり、ベビースケール、電子血圧計など)の精度保持を目的とし、姫路市医師会計量士による計量器定期検査を2年に1度行っています。

造影剤自動注入器の定期点検

CT検査やMRI検査時における画像診断の際に、画像にコントラストを付けたり特定の組織を強調して撮影するために造影剤と呼ばれる薬剤が使用されます。当院では臨床工学技士が年1回、流量点検や注入圧監視モニターの点検などを請け負っており、安全対策に努めております。

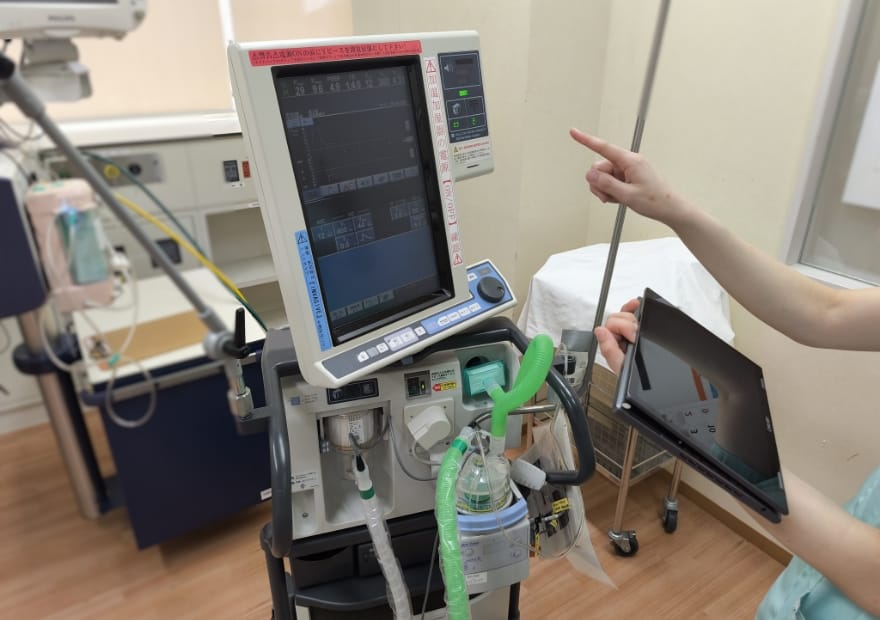

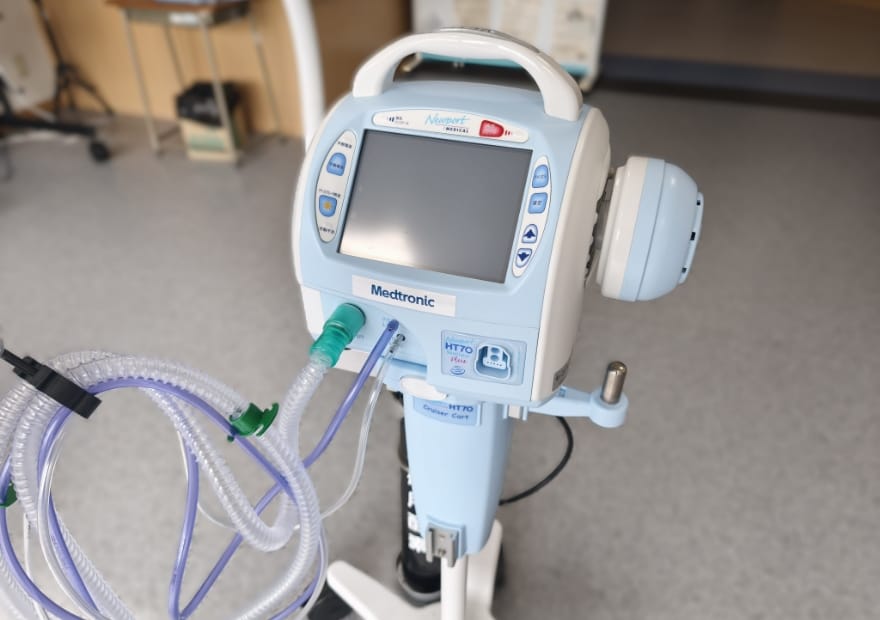

呼吸療法に関する業務

人工呼吸器は肺の機能が低下し呼吸が十分にできなくなった患者に対して使用する生命維持管理装置で、機器の保守・管理や定期的なメンテナンスが非常に大切です。当院では6機種21台の人工呼吸器を保守・管理しており、人工呼吸器使用時には患者ベットサイドに訪問して治療のサポートを行っています。また昨今のCOVID-19の蔓延に伴い、HFNC(High Flow Nasal Cannula)治療の専用機器を新たに5台導入し、日々治療にあたっています。

主な業務

保守・管理

人工呼吸器は臨床工学課で中央管理し、使用前に臨床工学技士が呼吸回路の組み立て、動作確認などの点検を行います。また、必要物品の交換を定期的に行い、機器のトラブルを未然に防ぐようメンテナンスも実施しています。

【人工呼吸器の点検】

【人工呼吸器とハイフロー装置】

人工呼吸器ラウンド(使用時点検)

人工呼吸器を装着した患者のベッドサイドに訪問し、人工呼吸器が設定値どおりに動作しているか、適切な使用が守られているか確認しています。更に確認した内容を臨床の現場に還元し、より良い人工呼吸管理を目指しています。

【人工呼吸器の点検】

【NPPVのマスクフィッティング調整】

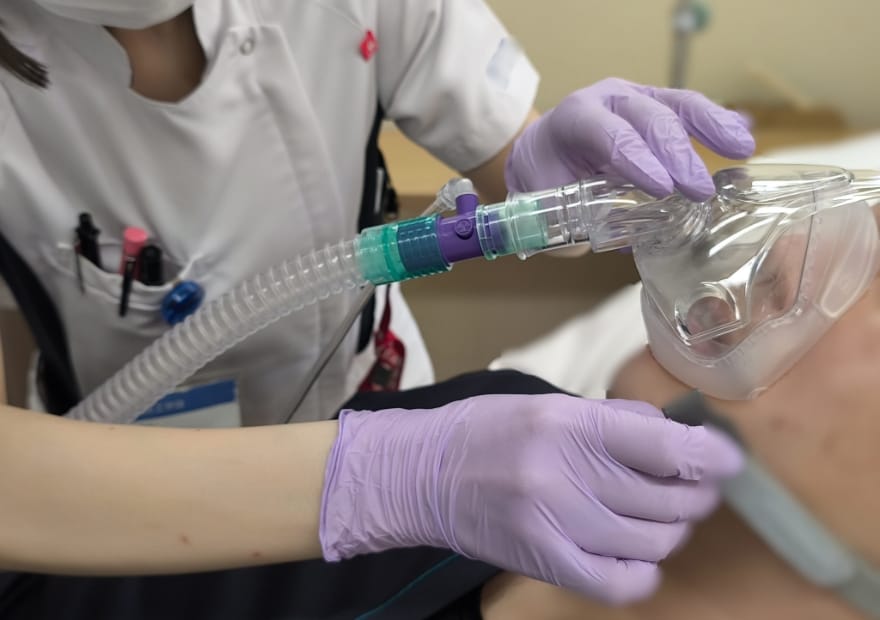

人工呼吸器導入時の補助

人工呼吸器導入時には、人工呼吸器のセッティングや、医師の指示の下、人工呼吸器の設定調整、マスクフィッティングの実施を行っています。

患者カンファレンスへの参加

測定値やグラフィック波形などを把握し、臨床工学技士の立場から患者さんに合った呼吸器設定を提案し、適切な呼吸ケアが行えるようチーム医療の一員としてサポートしています。

転院搬送時の立ち合い

患者転院に伴い、人工呼吸器を装着したまま患者さんを搬送する場合があります。

その際には臨床工学技士が立ち会い、搬送中に機器にトラブルがないか確認しています。

手術室業務

手術室における臨床工学技士の需要は高まっており、当院では2014年から常駐を開始し、2022年4月現在4名にて対応しています。手術室は多種多様な医療機器が揃っており、これらの医療機器の保守管理を通して患者さんが安心して手術を受けられ、スタッフも安心して手術を遂行できることを目標に日々業務しています。

具体的な業務内容は医療機器の使用前・中・後および定期点検、セッティング、トラブル対応などの医療機器に関する内容から、挿管・抜管対応、入退室対応、医療材料の選定、内視鏡外科手術の術中映像のデータ管理、各種埋め込みデバイスの対応、月例カンファレンスにおける広報誌(Me-News)の発行、手術部門支援システムの対応、定期勉強会の開催など幅広く対応しています。

近年開始した業務として、2016年から整形外科の脊椎手術時において、術中神経モニタリングのMEP(運動誘発電位)を実施しています。2019年からは外科医の依頼を受け、内視鏡外科手術におけるカメラ保持業務(スコープオペレーター)を開始し、医師のタスクシフト・タスクシェアに寄与しています。これに伴い研修医への内視鏡機器の操作および取り扱いに関する勉強会も実施しています。

【麻酔器の点検】

【スコープオペレーター】

| 対応件数 | スコープ オペレーター |

MEP |

|---|---|---|

| 2021年度 | 23 | 75 |

| 2022年度 | 42 | 104 |

| 2023年度 | 77 | 101 |

HCU(高度治療室)業務

HCUでは人工呼吸器や血液浄化装置を中心に様々な医療機器の管理を行っています。医師の指示および立ち合いの下、NPPV(非侵襲的陽圧換気療法)、HFNC(高流量鼻カニュラ酸素療法)、CHDF(持続的血液透析濾過)などの導入や、人工呼吸器のセットアップ、各種トラブル対応、定期点検などを実施しています。

【人工呼吸器と血液浄化装置】

【除細動器】

血液浄化業務

当院では約50名の透析患者さんに対して、月水金・火木土それぞれ1クールの透析治療を行っています。透析センターにおける技士の役割は、生命維持管理装置である透析機器の保守・管理、機器の立ち上げや透析液濃度測定、プライミングなどの透析準備をはじめとし、穿刺、透析中のトラブル対応、返血までの透析治療全てに携わっています。また、透析センターだけでなくHCUでの血液透析や持続緩徐式血液濾過透析(CHDF)、腹水ろ過濃縮再静注法(CART)なども行っています。

安全に透析を行う上で重要となるものの一つとして、シャント管理があります。当院では臨床工学技士がスクリーニング検査としてシャントエコーを行い、その結果からシャントレポートを作成し、スタッフ間で各患者さんのシャントの状態を共有しています。また、医師・看護師・薬剤師と合同で定期の血液検査データなどを基にカンファレンスを行い、情報共有を図りより良い医療を提供できるよう他職種で取り組んでいます。

RO装置:DRO-Si-N1200

【RO装置等の点検】

多用途透析用監視装置:DCS-200Si

【透析装置の点検】

重度障害総合支援センターにおける業務

当院では重い障害のある方たちへの医療支援を基盤にした生活支援施設、ルルド館があります。ルルド館には人工呼吸器を装着している入所者の方も多数おられ、呼吸器の使用中点検や人工呼吸器装着児の入浴補助を行っています。また、バクロフェン髄注療法の補助や人工呼吸器に限らず、色々な医療機器のトラブル対応も行っています。

【人工呼吸器】

【排痰補助装置】

入浴時の呼吸管理補助業務

人工呼吸器を装着している入所者の方は入浴時、日常で装着している人工呼吸器から防水機能付き人工呼吸器に切り替えて入浴をします。安心・安全に入浴するために臨床工学技士が呼吸管理の補助を行っています。医師・看護師・介護福祉士・保育士・臨床工学技士で連携を図り、協力しながら日常的に様々な医療支援が必要な方が楽しく充実した生活が送れるよう取り組んでいます。

【ルルド館入浴場】

【防水機能付き人工呼吸器】

バクロフェン髄注療法の補助業務

バクロフェン髄注療法とは体内に埋め込んだポンプからカテーテルを通して脊髄に薬(バクロフェン)を注入する治療方法です。ポンプへの薬の補充が2~3ヶ月に一度必要になり、その際医師が体外からプログラマ(小型のコンピュータ)を使用しポンプの情報の確認や変更を行います。しかし、2~3ヶ月に一度とプログラマの使用頻度も少なく使用手順も少し複雑なため安全に機器を使用することを目的に、医師の補助として立ち会いを行っています。

【ITBポンプ・プログラマー】

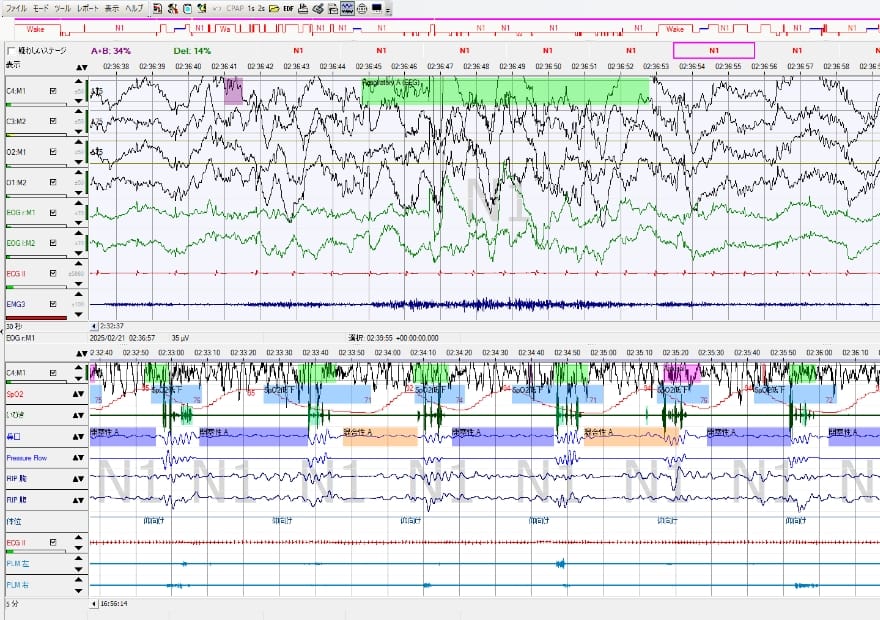

睡眠時無呼吸症候群に関する業務

当院は院内連携による睡眠時無呼吸診療体制(SAS診療グループ)が確立されており、SAS治療の先駆的施設です。当課はSAS診療グループの中で、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の確定診断を行うためのPSG検査(終夜ポリソムグラフィー検査)、CPAP(経鼻的陽圧呼吸)療法に関する業務などを担当しています。

【CPAP装置】

【PSG検査データ】

教育・学術活動

医療機器の教育・研修

医療機器の安全な使用や有効な運用を目的に、主に看護部を対象に勉強会を実施しています。教育計画に則った院内研修と部署単位での勉強会、また希望者による勉強会など様々な要望に対応しています。

【急変対応研修】

【人工呼吸器研修】

診療実績

院内研修・勉強会

臨床工学技士会の主催する各種学会、研修会、その他関係団体の学会などにも積極的に参加し、自己啓発に努めています。当院では臨床工学という分野においての研究テーマは豊富にあり、各自がそれぞれの目標を設定し、取り組むことで更なるレベルアップを目指しています。

また、国際蘇生ガイドラインに則った心肺蘇生の啓発を目的としたICLSコースに院内・院外を問わずインストラクターとして参加しています。特にJMECC:Japanese Medical Emergency Care Course(日本内科学会認定内科救急・ICLS講習会)は、県内でも開催できる施設は限られており、当課も内科の先生方と協力し、コース運営を支えております。

その他、 後進の育成にも取り組み、各種養成校からの実習、見学者の受け入れはもとより、非常勤講師として養成校でも教鞭をふるっています。

学術集会発表

| 日時 | 学会名 | 演題名 |

|---|---|---|

| 2023年 7月 |

第33回日本臨床工学会 | 一般演題:滅菌管理業務への関わり |

| 2023年 7月 |

第33回日本臨床工学会 | 一般演題:ネットワーク対応データ記憶装置を利用した手術動画閲覧システムの構築と運用を開始して |

| 2023年 12月 |

第29回近畿臨床工学会 | パネルディスカッション:これからの人工呼吸器の安全管理とは ~臨床工学技士に求めるもの~ |

| 2023年 12月 |

第29回近畿臨床工学会 |

一般演題:EOG滅菌廃止への取り組み |

| 2023年 12月 |

第29回近畿臨床工学会 | 一般演題:重度心身障害児施設への臨床工学技士の常駐を目指して |

| 2023年 12月 |

第36回日本内視鏡外科学会 | 一般演題:臨床工学技士が主導した多職種で取り組む内視鏡機器の修理抑制活動 |