貼り薬について

貼り薬には喘息の発作を抑えるものや禁煙に用いるものなど様々な種類があります。

今回は皆様がよくご存知の痛み、腫れなどの使用される湿布薬について説明したいと思います。

湿布薬の種類

湿布薬は主にパップ剤とテープ剤に分類することができます。

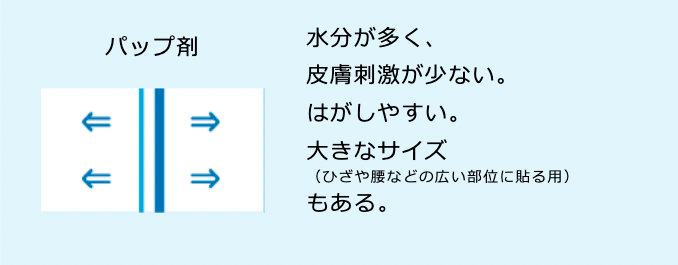

| パップ剤 | 水分が多く含まれているため、患部を冷やし痛みを和らげる作用が期待できます。 伸縮するタイプ、冷感・温感タイプ、無臭性タイプなどがあります。 |

|---|---|

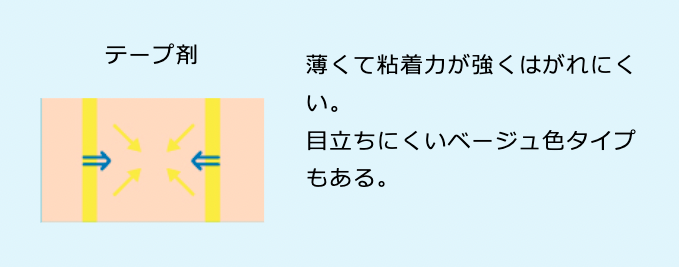

| テープ剤 | 水分が含まれていない分、パップ剤に比べ薄くて軽く、伸縮性・粘着性に優れています。 よく曲げ伸ばしする関節などでもぴったりフィットします。 |

温湿布と冷湿布

パップ剤には温感タイプ(温湿布)と冷感タイプ(冷湿布)があります。温湿布は患部を温めるもの、冷湿布は患部を冷やすものと思っている方も多いと思いますが、暖かい、冷たいと感じる成分が含まれているだけで実際にはどちらのタイプでも皮膚温度はあまり変化するわけではありません。 一般的に温湿布は慢性的な炎症に、冷湿布は急性的な炎症に用いられることが多いです。しかし、使われる方の好みが大きく影響し、実際に使ってみて気持ちがいいと思われるほうを使用されるのが良いとされています。

貼り薬によるかぶれ

貼り薬を使用し、かぶれてしまった方もあるのではないでしょうか。

長時間貼ったままにすると汗でむれて痒くなります。また、含まれる成分に対してアレルギーを起こして発疹がでる事があります。貼っただけで症状がでるアレルギー性のかぶれと、貼った部分に日光が当たることで症状がでる光線過敏症があります。

- 光線過敏症・・・ 「ケトプロフェン」という成分が原因になりやすいと言われています。貼り薬をはがした後もこの成分が残っている可能性があります。貼付後少なくとも4週間は注意する必要があります。

かぶれを予防するには傷口や湿疹・発疹のある皮膚には使用せず、決められた量と回数を守りましょう。 また、長時間貼りっぱなしにしない、汗をかいたら貼り替える、はがしてすぐに入浴しないなどを心掛けてください。

貼るときのポイント

- 肌に密着させて、痛い部分をおおうように伸ばしながら貼りましょう。

- パップ剤は、少し切り込みを入れると、はがれやすい部位に上手に貼れます。

- はがれやすい部位に使うと時は、貼り薬の上から伸縮性の包帯を巻いたり、ネットをかぶせたりするとずれにくくなります。

- 汗や水分は予め拭き取っておき、清潔な状態で貼るようにしましょう。

まず、貼り薬を痛い場所にしっかりと貼る事が重要です。 また、痛み止めの貼り薬には色々な種類があります。 痛みの症状や部位、好みなどによって、適切な貼り薬を選びます。 においのない貼り薬もありますので、ご希望の場合には担当の医師または薬剤師に相談してください。 なお、処方された患者さん以外は使用しないよう注意してください。