最終講義

たかはし先生の趣味のひとつは、ありきたりだけど”YouTube”!。

昔話をすると嫌われそうですが、YouTubeが世に出始めた頃は、著作権なんて曖昧だった時代。映画やアニメがタダで見放題の、いわば無法地帯でした。いまじゃ、考えられないけどね。若かったたかはし先生は、当直業務の合間に、休憩室で「北斗の拳」を見たりしたんですよ。

さて、今日はそんな話しじゃなく、最近はまってる動画についてです。それは、「最終講義」シリーズ。

…って、…なんだかわかります? わかりませんよね(>_<) では解説。

大学の教員(通常教授)は、65歳の定年退職を前にして、学生を対象に最後の講義をします。これが最終講義と言われます。名目上は学生対象なのですが、たいがいはその先生が育てた人材など、多くの聴講者が集まります。また、講義の内容も通常の学生講義ではなく、その先生の研究の集大成をお話しされるのが常です。それだけに、最終講義は特別なもの。たとえ分野が違っていても、自分の仕事や思想に、深い示唆を与えてくれるものです。

たかはし先生も、学生だった頃や、奈良医大で教員をしていた頃は、恩師中嶋教授(奈良医大薬理学)をはじめ、多くの先生方の最終講義を拝聴したものです。しかし、大学病院を辞して、故郷姫路に戻ってきて13年。最終講義を拝聴する機会がなく、寂しく思ってたんです。

そんなある日、ぼ~っとYouTubeを見てると、「こんな動画見てみ~ひん」って出てくるバナーに、東京大学理学部 須藤靖先生の最終講義『宇宙する人生』という動画がでてきました。「ほ~、系外惑星の専門家の先生やん。」と思いポチッ。ま~、はまりましたね。面白い!勉強になる!示唆に富む! それ以来、暇さえあったら、自宅のテレビでいろんな「最終講義」を見るもんだから、家族からは「しょうもない、わけわからんもん見て。」と怒られる始末。でも、めげませんよ。面白いから。今日も見てやる! YouTube!

さて、「最終講義」の説明はこれくらいにして、昨日見た動画の話しです。

昨日見たのは、角谷徹仁教授の『動的ゲノムとエピ遺伝学』。これも面白かった~。角谷先生のご専門はトランスポゾン(transposable element:TE)。トランスポゾンは、ゲノム上で自らの位置を移動するDNA配列、「動く遺伝子」とも呼ばれています。難しい話しですよね……。このトランスポゾン、突き詰めていくとウィルスとの『違い』があいまいになっていきます。詳しくは、中屋敷 均先生が書かれた「ウイルスは生きている (講談社現代新書)」をお読み頂くと良いのですが、ここでちょっとだけ解説させてください。

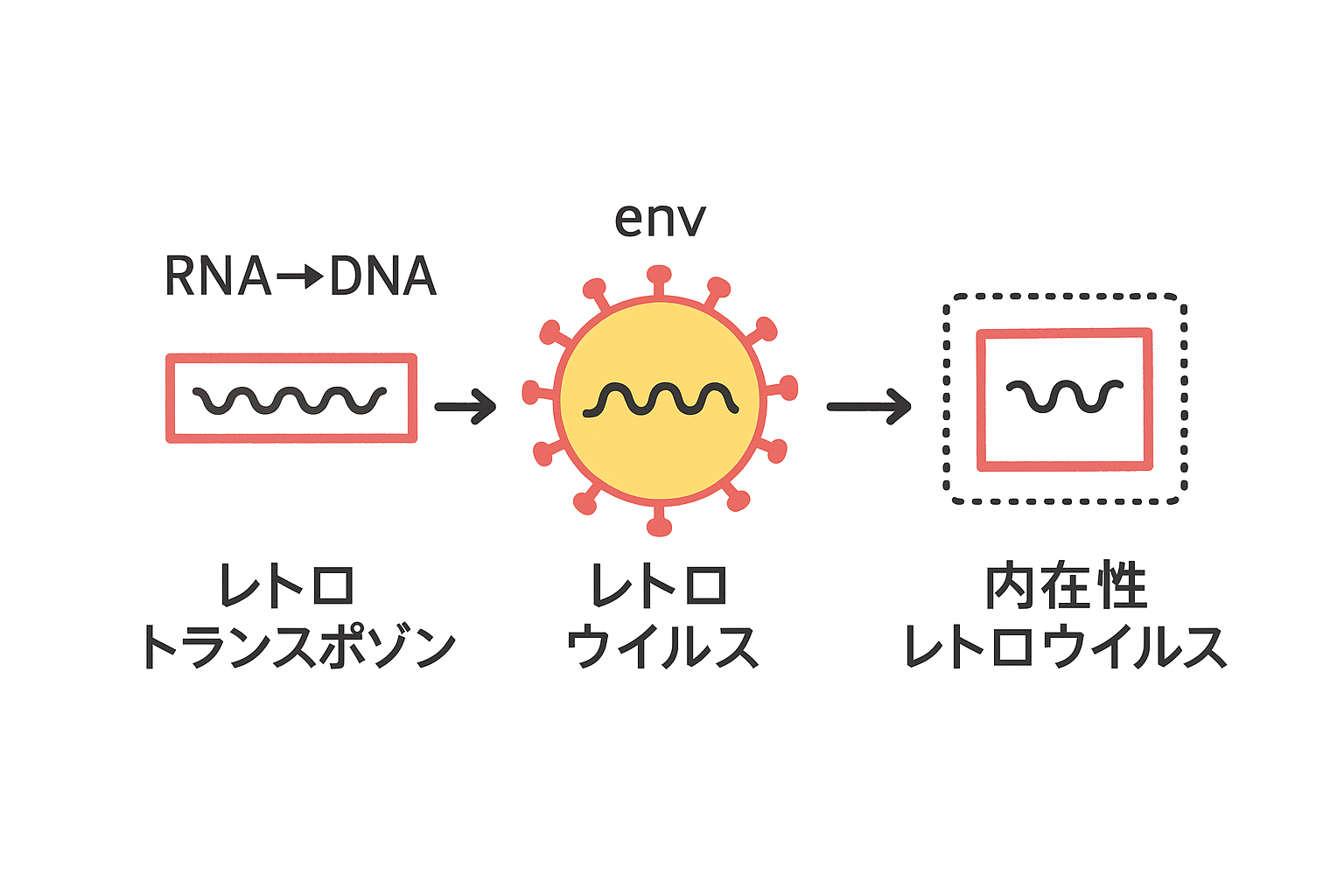

ウィルスの一種であるレトロウイルス(AIDSウィルスなど)は、幾多の感染を繰り返すうちに、ウィルス遺伝子が宿主の生殖細胞ゲノムに組み込まれ、子孫へ受け継がれることがあります。これを内在性レトロウイルスといいます。例えば、胎盤形成に関わる syncytin遺伝子が有名な例です。言い換えると、哺乳類の祖先がレトロウイルスに感染し、その遺伝情報を内在化させなければ、哺乳類の哺乳類たる所以である胎盤を得ることができなかった。つまり、哺乳類は生まれてこなかったということになります。一方、哺乳類が、その遺伝子上に持っているLTR型レトロトランスポゾンは、env遺伝子を導入してやると、感染性を獲得し、レトロウイルスになります。こうなってくると、もう境目はないですよね。

この話しを聞いてて、たかはし先生は「痛みの治療」に思いをはせました。人間が感じる痛みは、「痛い」と「痛くない」という風に、境目があるわけではありません。「めっちゃ痛い」から「痛くない」まで連続的に変化するものです。また、痛みの治療も「痛い」から「痛くない」に変化(治療)させることはできません。むろん、患者さんが眠ってしまうくらい痛み止めをテンコ盛りにしたら、その患者さんは「痛い」とは言えなくなります。他覚的には、この状態は「痛くない」と言えます。しかし、その患者さんは、ご家族をはじめ、誰ともお話しができなくなってしまいます。これでは、何をしているのかわかりません。一方で、痛み止めを一切使わんかったら、めっちゃ痛いままですよね。これも、とてもお話しする……どころじゃありません。このように、痛みの治療は「痛くない」を目指すと不都合があるし、「やらない」と決めてしまうのも不都合。なので、たかはし先生は、「痛いけど、これくらいやったら我慢できるし、そこそこ生活できるわ。」が目標になるんじゃないかって思います。もちろん、『そこそこ生活できる』の鎮痛レベル(言い換えれば鎮痛薬の使用量)には個人差があります。それを患者さんと話し合い、目標を共有することが、痛みの治療なんじゃないかと思っています。

トランスポゾンから痛みの治療に、話しが飛躍してしまいましたが、最後にもうひとつお話しを(^ο^)

昨日(10月8日水曜)、京都大学の北川先生に、今年のノーベル化学賞が授与されると発表されました。彼が、マスコミに対して最初に放った言葉は「Great!」でしたね。かっこよかった~。一方、トランスポゾンの研究で1983年のノーベル生理学・医学賞に輝いたバーバラ・マクリントックは「Oh dear (あら、ま~)」だったそうです。そのあと、彼女はマスコミの取材も受けず、日課の散歩にでかけたそうです。癖強ですね(^ο^) そういえば、今年のノーベル生理学・医学賞を坂口志文先生と共同受賞したフレデリック・ラムズデル先生は、受賞が決まった瞬間はトレッキング中で、受賞の連絡を受けられなかったそうです。翌日、立ち寄ったキャンプ場で「あんたノーベル賞とったらしいで。」と聞かされたとか。ノーベル賞取るような先生たちは、ちょっと変わっているのかな。

今度はノーベル賞受賞者の最終講義を探して、見てみようかな。

ノーベル賞にはほど遠いけど、自分では医学者たろうとしている

たかはし